晚年的欧阳修,为什么不再自号“醉翁”?

欧阳修三十多岁时自号“醉翁”,晚年的时候却丢掉这个名字,改了一个听起来很奇怪的号“六一居士”,并作了《六一居士传》。

为什么他要为自己重取这样一个号?

在下文中,著名汉学家、哈佛大学荣休教授宇文所安详细解读了《六一居士传》,并结合当时的时代背景和社会思潮探究了欧阳修的内心世界。晚年的欧阳修从享受“众乐”的“醉翁”转为享受“独乐”的“六一居士”,他为自己拥有的东西感到快乐,但他也为此感到不安。

01.

从“醉翁”到“六一居士”

给自己命名是很有意思的一种行为。在北宋,士大夫取“号”成了普遍现象。

人逃脱不了父母给的“名”——那种鄙贱但寓意逢凶化吉的乳名,也逃脱不了他们取的比较规正的“字”。对少数的成功人士而言,他们能得到一个谥号,拟谥号倒是会经过仔细商酌,但他们本人肯定是无分参决的。号,或是说假名,给了人推介自己更个人性也更私密的一面的机会,给了人自陈的机会。

欧阳脩(译者注:出版物中的欧阳脩之名是做“脩”还是“修”,学者有不同意见。本书依欧阳脩本人的书法署名取“脩”)自号“醉翁”时才三十多岁。“醉翁”不太符合一个尚沉沦于下僚、流徙于贬所的年轻文官的形象,但作为“号”是完全没问题的。

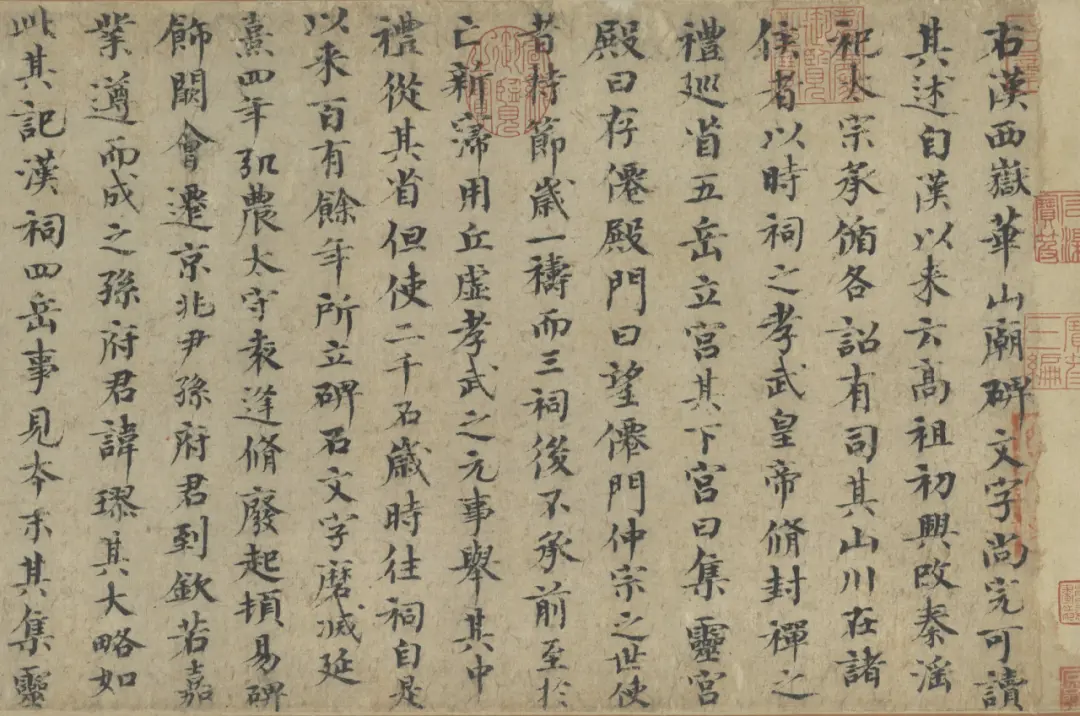

△ 欧阳修《集古录跋卷》

等他到了六十多岁、真成了“翁”且仍然好酒的时候,他觉得三十多岁时自号“醉翁”是有些不妥。但他也没有保留“翁”的号,而是在更晚年的时候又改了一个奇特得多的号:“六一居士”。

这么一个号在隐匿自我和推销自我之间达成了一种诙诡的平衡。很难说到底是为释六一居士之名而作了《六一居士传》(1070),还是为了作这篇《传》才取了这个名。

这不是一篇记述人物籍贯、家世和生平的标准意义上的“传”。它是传主以此名号来定义自我的传。取了号,便会引来一问:“您这是什么意思?”为免无人询问,欧阳脩还引入了一个“客”,在传记里自己设下了这个应有之问。

虽然这是篇非典型的“传”,却并非没有先例。大概七百多年前,也曾有过一篇半真半假亦庄亦谐的“传”,传主以五物而得其“号”,再加上传主本人就是“六”。

这就是陶渊明(365?—427)的《五柳先生传》。

按欧阳脩的逻辑,如果陶渊明也像他那样写“以吾一翁,老于此五物之间,是岂不为六一乎?”,那他也可以是“六一先生”。

欧阳脩的读者不会对“六一居士”的名号感到惊讶,那是因为传的文学体裁至此已经有了充分的文学演进;而在陶渊明那里,叫“五柳先生”是更合适的,因为他没有那样一位选择或转而自称“居士”的政治人物的历史、事迹和建议可供参询,从而为自己以“居士”自号寻求合理依据。

五柳先生有一系列可见的特征,但也仅此而已,他唯一稳固的标识是宅边的五棵柳树。有这个名号只是偶然之机,其偶然性跟世上所有名字的偶然性比起来没有任何特出之处。谁的家宅旁边都可能有五棵柳树。

我们得先想一想“五柳先生”才能理解“六一居士”。

先生不知何许人也,亦不详其姓字。宅边有五柳树,因以为号焉。闲静少言,不慕荣利。好读书,不求甚解,每有会意,便欣然忘食。性嗜酒,家贫不能常得。亲旧知其如此,或置酒而招之。造饮辄尽,期在必醉,既醉而退,曾不吝情去留。环堵萧然,不蔽风日。短褐穿结,箪瓢屡空,晏如也。常著文章自娱,颇示己志。忘怀得失,以此自终。

——陶渊明《五柳先生传》

每当某一作者唤起某个前代的名篇以自比时,他想让人注意到的便不只是相似性,还有差异性。

五柳先生和六一居士都爱书:一位是“好读书,不求甚解,每有会意,便欣然忘食”;另一位是“吾家藏书一万卷”。五柳先生和六一居士都爱酒:一位是“性嗜酒,家贫不能常得。亲旧知其如此,或置酒而招之。造饮辄尽,期在必醉,既醉而退,曾不吝情去留”;另一位是“常置酒一壶”。

很显然,五柳先生和六一居士与其所爱之物之间的关系有着深刻的不同。

五柳先生的乐是没有延宕的,就是说,传记呈现出的是他正在享受他正在拥有的东西。六一居士对物的拥有则在于预期,对使用和享受这些物的预期。

他或许是爱读书的,但他乐于知道自己拥有多少卷书。他或许是爱饮酒的,但他乐于知道自己手边常常有酒。他的乐在于期冀之中,由拥有所保障,而且已经从消费经验之乐转变成了消费与享受之资力之乐。

此外,六一居士所享受到的丰赡也与五柳先生之贫乏形成了对比。他常有酒壶在侧,而且酒壶永远是斟满的。

两篇传之间另一个深刻的不同点在于:陶渊明,《五柳先生传》的作者,在众人中造出了一个匿名的叙述者来讲述五柳先生的故事,而五柳先生的真名和生平都不得而知。

这位叙述者首先告诉我们的,不单是五柳先生的姓名不详,而且连他是什么时代的人都不清楚。他似乎不是叙述者的同时代人,因为在文末叙述者说他“以此自终”。

认识五柳先生的人都知道他没有别的名字。六一居士则不然。他并不试图隐藏他有另一个名字的事实,他姓欧阳名脩,是当时政界和思想界最显赫的人物之一。

正如“客”将要提醒他的那样,“名不得逃”,与其名相系的个人历史亦不得逃。

02.

从“与众偕乐”到“独乐”

欧阳脩在《传》的一开篇就告诉我们,他要改自号了:

六一居士初谪滁山,自号醉翁。既老而衰且病,将退休于颍水之上,则又更号六一居士。

此处的“名”当然仅仅是个“号”,是一个人为反映其身份认知而选取的一个名字。但欧阳脩先从回忆其早年的另一个号写起,其时他号“醉翁”,从他别的作品中可以得知,“醉翁”之号表达的是在天下太平普天同乐的环境中他与众人共同领受的欢欣。

《孟子》里讲的那种“与众偕乐”之乐在《六一居士传》中则完全消失了,与六一居士的身份紧密相连的似乎是“独乐”。《六一居士传》中的诸物都是欧阳脩的所有物,而不是太守和百姓得以同聚之所。

“正名”是个问题。

在稍早的一首诗《题滁州醉翁亭》中,欧阳脩跟我们讲了一番有关“醉翁”之名的实话,即,这个名号何以与实情不甚相符:“四十未为老。”同样,在作于同一时期的《醉翁亭记》中,欧阳脩说他之所以以“翁”自号,仅仅是因为他是座中年齿最高者;同时他还否认了这个自选名中“醉”字的暗示意,说他不过是将一些其他更严肃的关怀“寓”于饮酒之中罢了。

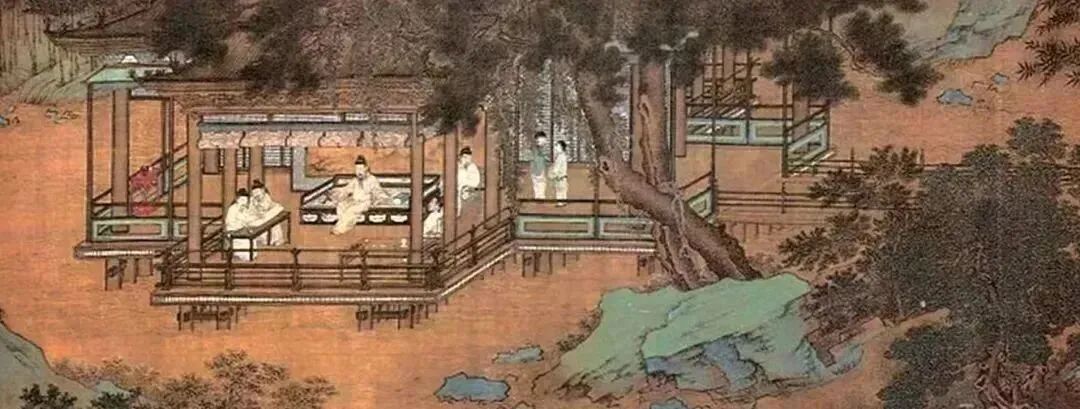

△ 仇英《醉翁亭》

在《六一居士传》这里,欧阳脩带着一种嘲讽的幽默提到了他早年自号的不准确:现如今他是真的既老且衰了,却要丢掉“翁”这个号了。从这番开场白来看,这篇传想要做到的是将其名与其人以某种方式统合起来。但我们知道,名是会有问题的。

客有问曰:“六一,何谓也?”居士曰:“吾家藏书一万卷,集录三代以来金石遗文一千卷,有琴一张,有棋一局,而常置酒一壶。”客曰:“是为五一尔,奈何?”居士曰:“以吾一翁,老于此五物之间,是岂不为六一乎?”

对谈者或“客”的存在是中国散文的一个重要写作手法,涉及中国传统中知识的假设和推定。在一篇“论”中,作者可能会直接阐述非个人性的知识;但还有另外一种知识,尤其是那种与自己有关的知识,是只有在受到来自他者的挑战而被引发出来之后,才能得到认可的。

欧阳脩知道这是个怪名,他需要别人给他一个解释的机会。一定会有人来问他“六一”这个奇特的名号的意思——此名是公之于众的,其含义却是基于仅限私人所了解的知识,得有些注解才行。

给自己起这么个谜题般的名字,就是要引人质询,以便做出解释;通过作者的自命名以及他先给出那番不圆全的解答(六样事物中他只揭晓了书、金石遗文、琴、棋、酒这五样),我们便可看出他的开篇之问是怎样有心设置的了。

欧阳脩对自号的解释本应告诉我们其人“是”何人;但他只告诉了我们其人“有”何物,而且只说出了“五一”。这样就不可避免地会引着“客”去问剩下的那个“一”是什么:原来就是要老于五物之间的欧阳脩本人。

正是在这个“五物加一人”的表述中,我们看到了存在于这位宋代作者身份背后的“五柳先生”。

而我们又可以发现五柳先生和六一居士之间另一项深刻的不同。

陶渊明的五棵柳树只是在那里而已,而且属于同一类东西。柳树的存在是个巧合,一个方便别人“定位”陶渊明的巧合,否则他就只是个无名无姓、自由自在的怪诞之人。而反观欧阳脩,他有长期积聚起来的风雅私藏,自号也由此而来。

五柳先生之柳是实实在在有根的;这些柳树用它们稳定的“根据地”定义了传主其人。六一居士之物则是传主的随行,跟着他迁转各地,是个随身携带的身份。

在它们所定义出的这个空间中,主人说要以一己之身泯于众物之中只是做做样子罢了,连他自己都在提醒我们“吾”与“物”之间的根本差别。

当陶渊明的田宅被一把火烧掉了之后,他发现哪怕失去了所有的物质所有物,他也还是他,没什么变化;进而言之,假如五柳先生没有了五柳,他是不会在乎的。

而欧阳脩,即便他选来定义自己的是几样特别的贵重器物——都是富于闲雅之趣的书、金石遗文、琴、棋、酒——定义他的也还是他的所有物;而在宋代的新世界中,这通常就是乐的条件。

如果欧阳脩没了这些东西——书、碑帖、琴、棋局和酒——他也就失去了作为六一居士的名号和身份。

五物之“五”看着有清苦寒俭之意,但这只是用词上的假象。五一中的两个“一”只是用来计数更大的数目:一万卷书(大概相当于一千本现代的书)和一千卷金石遗文。

表面上看是一个隐士安于有限和他寥寥可数的所有物,但实际上这些东西代表的是相当大的一份产业。欧阳脩的同时代人、《资治通鉴》的编纂者司马光说他洛阳庄园书房里的藏书量只有欧阳脩的一半。

就算他真的只有一张琴、一局棋(多了又有何用?),他那“一”壶酒的有限性也不过是个假象——他“常”置身边的酒壶或许只有一个,但毫无疑问的是,只要他愿意,他可以随时将这个酒壶斟满。陶渊明跟这位“六一居士”的差距可太大了,他通常是喝不到酒的,偶尔才有“一壶”。

关于有限性的修辞暴露了它本身的不实,《六一居士传》的作者给自己加的这个新名号和他此前的“醉翁”之名一样成问题。

此人“有”物,也通过自己所有之物来定义自身。

在这个名号之中有个内嵌的理论问题。“有”物就可能意味着被自身所“有”之物定义,所以自身便既是物主,同时也为其所“有”所囿。名号中的“六”,也就是积聚在一起的第六个“一”,试图把物主自己加进另外的“五”个“一”中,以便解决这个内嵌的理论问题,但这是“六一”中那个特别的“一”——我们都知道—和另外五个一的地位不同。

03.

欧阳脩的“乐”

以他的“拥有物”的存在为条件

听罢欧阳脩对名号的这番解释,“客”借着名号“之名”与“声名”或“名声”之名的一语双关(“声名”或“名声”之“名”在英语中有一种私产的意味,“为自己求名”之意),给出了意料之中的反驳。

客笑曰:“子欲逃名者乎,而屡易其号,此庄生所诮畏影而走乎日中者也。余将见子疾走大喘渴死,而名不得逃也。”居士曰:“吾固知名之不可逃,然亦知夫不必逃也。吾为此名,聊以志吾之乐尔。”

在“客”看来,“易其号”似乎是“逃名”的另一种方式。做“居士”意味着从公共视野中抽身,以求“名”之不显;但欧阳脩这番“易其号”,并另择新异之名号的操作,实际上是为自己做广告。

欧阳脩回应说,他知道“名”之不可逃——这个“名”我理解为泛指的“名声”之名——因此他换不换成某个特别的名字都是无所谓的。

他还讲了自己取名的动机:“吾为此名,聊以志我之乐尔。”“聊以”这个措辞,是想表达一种随意为之、随手挥就之感,以防人们疑心这个“名”号是为了博“名”声而取。但这句当中的“志”又有纪念之意,透露出一种对公共性或抵御遗忘的期待。

“六一”之名和此前的“醉翁”之名一样,其关注的中心都是“乐”。醉翁之乐是反身性的,即他者之乐中的乐。而在此处,当欧阳脩述其“乐”以答客之所问时,我们看到的是一种不同的乐:

客曰:“其乐如何?”居士曰:“吾之乐可胜道哉!方其得意于五物也,太山在前而不见,疾雷破柱而不惊。虽响九奏于洞庭之野,阅大战于涿鹿之原,未足喻其乐且适也。然常患不得极吾乐于其间者,世事之为吾累者众也。其大者有二焉,轩裳珪组劳吾形于外,忧患思虑劳吾心于内,使吾形不病而已悴,心未老而先衰,尚何暇于五物哉?虽然,吾自乞其身于朝者三年矣。一日天子恻然哀之,赐其骸骨,使得与此五物皆返于田庐,庶几偿其夙愿焉。此吾之所以志也。”

关于“乐”的一套话语体系总会想要对“乐”的缘由或“乐”的本质做出解释。这恰恰是“客”所提出的那个问题,而我们要知道,这个客多半就是欧阳脩自己臆想出来的。

欧阳脩的回答相当奇特。“乐”的条件或许无法形之于言,但当一个人完全沉浸在他的“乐”中时,旁观者是可以观察并推知到这种“乐”的条件的,而在欧阳脩这里,他的“乐”是以他的“物”的存在为条件的。

我们下面还会讲到一篇文章,讲欧阳脩更年少时期的“乐”,也是以其周围的境况为条件的。那个时候的乐是他人之乐;而此处的乐则是屏蔽了他人和外部世界、全然沉浸其中的乐。这种沉浸的状态只能靠反写来描述:你说你注意不到在自己和自己的所有物的集合之外发生的事,但要说明这个,你又必须说出你没注意到的到底是什么。

陶渊明《饮酒》组诗第五首中的“结庐在人境,而无车马喧”说的自然也是同一个悖论。你必须说出你没有听到的是什么,才能表达你没听到它的事实。在欧阳脩这里,会被忽略掉的是被夸大也相当夸张的一种存在:“太山在前而不见,疾雷破柱而不惊。”但即便是这样的两种情形也不足以“喻”其乐且适也。“太山在前”的场景是指《庄子·天运》中黄帝在洞庭之野的音乐演奏:

北门成问于黄帝曰:“帝张咸池之乐于洞庭之野,吾始闻之惧,复闻之怠,卒闻之而惑;荡荡默默,乃不自得。”

黄帝告诉北门成,听到这种音乐后人预期会有的一些递进式的反应,但哪怕是这样一个引人“惧”“怠”,直至“荡荡默默”的场景,这样一个中国传统中罕有的可谓崇高壮美的场景,也不足以胜过沉浸于探玩古碑帖或对弈中的那种私密之乐。

第二个拿来和学人书斋中的消遣之乐做对比的场景就更奇怪了,讲的是黄帝和叛乱的蚩尤大战涿鹿。能把这两个“喻”和欧阳脩之乐联系在一起的,是这些外部事件中所具有的那种迫使人投入注意力和沉浸其中的力量,而能够与之抗衡的,只有欧阳脩自身世界中的那种沉浸的深度。

实际上,欧阳脩的这几样所有物庶几已危为“尤物”了。“尤物”最早是指有倾国倾城之姿容的妖冶女性,但在宋代常被用来指称或实或虚的所有物,它会摄人心魂,让人对除此以外的任何事都不管不顾,陷入毁灭性的境地。

人们常会批评说,长此以往,尤物带给人的不是喜乐,而是厌苦。而且我们要知道,这里的“五物”可不像陶渊明的五柳那样是偶然性的存在,它们的确是花钱买来的,收礼得来的,或者像欧阳脩的碑帖那样是亲自搜集来的。

根据欧阳脩关于他沉醉于“五物”中的描述,这“五物”对他亦有掌控力,一如他对它们有掌控力一样。这似乎是一种掌控力之间的平衡,让欧阳脩不仅是这几样物品的拥有者,还被放在与“五物”同一的层面上,成为“六一”:“五物”统御他,他也统御五物;主人亦被主领,这种互为主领的平衡以及它所创造出的隔绝空间构成了老翁欧阳脩对“乐”的理解。

我们几乎用不着欧阳脩继续往下说就能明白,这种在隔绝空间中所获得的“乐”是具有否定意味的;隔绝亦即排他。

传主不仅要逃名,也要逃开公务负担及其伴生的焦虑。这是一种在社会整体中寻求自治空间的渴望——并非是要自我隔绝、隐居避世,而是寻求一个新的、具有独特构成的社群。它是承载“夙愿”(长久以来的渴望)的空间,若能蒙皇帝恩准,这个夙愿最终是能够实现的。

这样的夙愿引来了“客”下一个显而易见的反驳,他指出欧阳脩受“五物”的牵累并不会少于他在公务中受到的牵累。

客复笑曰:“子知轩裳珪组之累其形,而不知五物之累其心乎?”居士曰:“不然。累于彼者已劳矣,又多忧;累于此者既佚矣,幸无患。吾其何择哉。”于是与客俱起,握手大笑曰:“置之,区区不足较也。”

已而叹曰:“夫士少而仕,老而休,盖有不待七十者矣。吾素慕之,宜去一也。吾尝用于时矣,而讫无称焉,宜去二也。壮犹如此,今既老且病矣,乃以难强之筋骸贪过分之荣禄,是将违其素志而自食其言,宜去三也。吾负三宜去,虽无五物,其去宜矣,复何道哉!”

煕宁三年九月七日,六一居士自传。

“客”的这个反驳可以出自当时任何一位思想家之口;苏东坡作于1077年的《宝绘堂记》中就曾有过这种反驳:乐不可系于物,尤其不可系于外物。

欧阳脩为心爱之物所累,并不比为仕宦公职所累更高明。欧阳脩以他极具个人特性的方式,用显而易见的经验事实来对抗抽象的道理:冗务累人,而“五物”喜人。

但他这里的措辞很有意思:他把他对这些所有物沉醉入迷的欣赏叫作“佚”,这个字可以有贬义,让人联想起“放纵”。它可以是一个表达过分的词,而且常常是表达身体上的过分和不节制,而不是与书、帖、琴、棋、酒这些东西相关联。

对于自耽于物的这种行为,欧阳脩或许是感到了些许的不自在;他先说“幸无患”,然后突兀地打断思绪,要结束对谈。如果文中的“客”的确是他臆想出来的,那他这番操作便有些怪异,因为他是在用他自己想象出来的反驳立场让自己感到不自在。

04.

欧阳脩坦言享受自己拥有的东西,

但他为此感到不安

再接下来,欧阳脩基本上就招架不住认输了,他给出了三个致仕的合理化理由。这是调转了评判的方向,从评判物中之乐转向了评判致仕。

致仕的第一个理由是他自己的意愿,另外两个理由则诉诸公益。接着,似乎是意识到自己已经离讨论“五物”之乐的原题太远,欧阳脩便说,即便没有这些东西,他也该退休了。

从遵循“夙愿”到行所“宜”行的转变是耐人寻味的。而正是在行所“宜”行这里,欧阳脩结束了整篇文章。

即便是面对这样一个臆想出来的旁观者对他的“乐”的质询,可怜的欧阳脩也不得不认输,放弃他在沉醉入迷于物中所获得的“乐”、靠致仕之“宜”给自己解围。

“客”最开始是在欧阳脩的引导下回答他设置好的问题;但“客”的反驳——也即欧阳脩自我审视的一种方式——逐渐把作者逼到无所适从的境地,不得不切断话头,做起了自我申辩。

他承认自己“放佚”,默认了公共责任对一切私人之乐的质疑,也招来了那种他恰恰想要逃离的负累。

△ 欧阳修画像

《六一居士传》表面上看是一篇用以释名的“传”,陶渊明的《五柳先生传》即是先例,但在“传”的背后,文中还涉及另一个更为古老的文类:设论。

设论中会有一个虚构的与谈人,即“客”,以批评作者行为的姿态出现,以便作者能借此为自己的人生选择辩护——也就是更古老意义上的“apology”(论辩文)。修辞学上的名词叫procatalepsis(预辩法)。

《六一居士传》大部分篇幅都在做这种“设论”,回应着那位从某群像中跳将出来的“客”,这个群像存在于想象当中,随时随地都在视察和评判。

但欧阳脩此番“设论”中有一个晦昧的反转。“设论”原本要在作者/传主的自证清白中结语的,但《六一居士传》总给人一种挥之不去的感觉:欧阳脩似乎并没守住他的立场。

他是从“乐”开始讲的,但当他被逼到某个境地时,他笔下的“乐”就变成了一个极度封闭的空间,变成了在诸物中的沉醉入迷。

当“客”继续施压,说系于己物所受的羁绊并不比累于公务要少,欧阳脩只能回应说,他喜欢他的这几样东西,它们也并无大患。

最后,欧阳脩换了个话题,他不再为“乐”,而是为“宜”寻找合理化的依据;还说他并不需要这五样东西,哪怕他是由于“五物”在侧才得了这个“六一”之名。

他输了,也勉强地认了输。

他的五物当中有四样都可以作为私密的享受,或者叫“独乐”,带给他那种他似乎一直念兹在兹的绝佳的隔绝空间。但诸物中有一样是通向外部世界的:有棋一局。这是五物中唯一不能独自享受的东西,下棋就需要一个“客”,一个对手。

欧阳脩在内我的世界中想象着社会和同僚对他的检视。他所憧憬的那个可以让他忽略掉一切外部世界的、彻底的隔绝空间,终是落空了。

对于一个已经为王朝服务了终身、过不了几年就会离世的老人来说,在“文物”和酒中消磨享受一下本无可厚非。但1070年的中国正在进入一个新的时代,每说一句话都要面临新的和更严苛的道德标准的评判。

欧阳脩在《六一居士传》中表达的那些理念可能招来同时代思想家的指摘,他们会批评他对外物的迷恋,说他“非有道者”。以如此架势来评判一个人的道德本性和操守,而他只不过是兴之所至地欢庆一下退休,在心爱的物事中消遣一下,这显得很怪,有失允当。

欧阳脩是实践儒家经学新传统的先行者,是杰出的史学家,是平易流畅风“古文”的创造者,也是举足轻重的政治人物。但这一切都会因为他戏取了一个名号而被矮化。

苏东坡自己也曾经批判过对物的迷恋,但在《书六一居士传后》中,他为老座师(编者注:指科举制度中的主考官)做了一番辩护:

苏子曰:居士可谓有道者也。或曰:居士非有道者也。有道者无所挟而安,居士之于五物,捐世俗之所争,而拾其所弃者也,乌得为有道乎?苏子曰:不然。挟五物而后安者,惑也;释五物而后安者,又惑也。且物未始能累人也,轩裳圭组且不能为累,而况此五物乎?物之所以能累人者,以吾有之也。吾与物俱不得已而受形于天地之间,其孰能有之?而或者以为己有,得之则喜,丧之则悲。今居士自谓六一,是其身均与五物为一也。不知其有物耶,物有之也?居士与物均为不能有,其孰能置得丧于其间?故曰居士可谓有道者也。虽然,自一观五,居士犹可见也;与五为六,居士不可见也。居士殆将隐矣。

苏东坡是一个总有妙论的天才。“释物而后安”与“挟物而后安”一样都是对物的依赖;在这两种情况下,无论是“有”物还是“无”物,人的“乐”的决定性因素都在于物。

苏东坡总是比那些持幼稚且道德化的儒家理念的人要高明,那些人认为只有“有”才内含危机。苏东坡明白,正儿八经地宣布对物的放弃,实际上是在强化外物宰人的这种理念。

“物之所以能累人者,以吾有之也”——在此前提下,苏东坡巧妙地给出了欧阳脩唯一完美的解决方案:“不知其有物耶,物有之也”,即,在“有物”与“物有之”的不确定中,“有”的问题也就不存在了。然而,即便他有能力对抗幼稚的道德宣教,苏东坡也已然置身于一个将“有道”与否作为评判标准的时代了。

但是,苏东坡身上是有一个难解之题的。在经历过奔徙转任于各地、以死罪遭鞠讯继而被流放至荒僻贬所之后,他将会在一首词中写下“长恨此身非我有”的句子。

“非我有”是上文所引《书六一居士传后》中“吾有”的一个变相表达。它是对欧阳脩那句“吾自乞其身于朝者三年矣。一日天子恻然哀之,赐其骸骨”的老生常谈、令人惊异的直白的重述。

被遣往首都参加进士考试的年轻学子们是地方献给中央的一种贡品。他们是地方上的“土产”,或弃或用,都依皇帝的喜好。谈论“此身”为君主所有是他们的一个老生常谈,在苏东坡这里尤其如此,至少他主观上的确是这样认为的。

欧阳脩已经站在一个新世界的临界上。新生的道学所构想的理念化的世界与更广大范围内北宋社会的价值体系间的割裂还不像后来那么彻底。

一方面,许多“士大夫”都在搜集和购入价值不菲的物品(他们深知贵重的文物已经开始具有相当高的商业价值);而另一方面又存在着一套鄙视“有物”的话语体系,在这套话语体系中,唯一合理的“有”是“有道”。很多人是彻头彻尾的虚伪,一边兴冲冲地索物购物,一边又鄙视“有物”这种理念。其他人有的是兴高采烈地索物购物,有的则是真心鄙视“有物”。

当社会实际与意识理念发生分裂时,会出现一个问题。欧阳脩处在这种分裂的边界,他坦言他享受自己拥有的东西,这些东西能让他快乐。虽然算不上巨富,但他有的已经不少。他不想再多要,也不想失去已有的。

过不了几年他就要辞世了。他离那个新的价值世界已经足够近,近到他会因为自己如此乐在其中地“有物”而感到不安。可不管他有多么清楚地知道自己的“有物”之“有”看上去就是庸俗意义上的“所有权”之“有之”,但他在“物”里得到的那种乐是近乎纯粹而无害的。

本文摘编自

《悉为我有!》

副标题: 11世纪中国的快乐、拥有、命名

作者: [美] 宇文所安

译者: 杜斐然

出版社: 生活·读书·新知三联书店

出版年: 2025-9